Quand sir Pound fut de retour en Italie après sa libération de l’hôpital psychiatrique Sainte-Elizabeth, en 1958, un journaliste lui demanda :

— Where do you live now ?

— Which Hell ? Here, here ! répondit sir Pound.

Hé hé hé ! « Which Hell ? » Dans quel Enfer ? mais voyons « ici !, ici ! » Tu parles ! Il demande à Pound où il habite ! (Crié très fort : ) IL DEMANDE À POUND OÙ IL HABITE ! Mais là voyons ! : dans son cercueil marque Match Box cèdre, modèle 127, sac à cadavre matériel militaire irréprochable gratuit, beau geste quoi !, c’est ça l’Amérique ! : Kadavérine à pleins tuyaux à l’entonnoir !, du déboucheur tassé dans les gosiers et, pour plus de sûreté, un produit appelé « Daeth-OK » qui garantit le gonflement des muscles « pendant au moins trois mois après la mort » !, incisions post-mortem épigastrique, cervicale, pubienne et à l’aisselle, selon la règle normative et fructueuse des Embaumeurs Qualifiés Morticars (1) où j’ai pris mes renseignements !

Question : « C’est-y quoi ça Pound mort ? »

Réponse : « Corrrrpsgrrrrras ! »

[…]

Le cimetière de Venise, l’île de San Michele, au nord de la ville, où Pound fut enterré : vase et roc, souillures et déchets (caoutchouc, verre, ferrailles) puis 27 couches de squelettes à peu près disparus (l’ammoniac et les sulfurés anhydreux des sols en décompo), au-dessus 4 couches de cadavres huileux et défoncés, au-dessus 1 couche fraîche blafarde avec visages affaissés et cous souvent tordus (mensurations hasardeuses), au-dessus 1 pellicule de marbre avec inscriptions (« ego scriptor », etc. Merde !), au-dessus les corneilles et les cimes des cyprès et on débouche sur les trouées de cirrus bleutés faiblement. Accroupie sur la vase depuis 200 ans, San Michele déverse lentement par son fondement comme une tortue marine exténuée ses morts irrattrapables : béchamel humaine prenant tout doucement la mesure de son poids, gardant ses dieux pour elle. « Ego scriptor » : pleurs, hurlements. (Plus fort : ) PLEURS, HURLEMENTS !

[…]

sir Pound se fait serrer le kiki par l’énergumène râteau, tandis que les poux font cercle et exultent, petites narines d’albinos gonflées par l’odeur de pourri des troènes, la plus aphrodisiaque qui soit. MAIS À QUI DÉCOUDRE ICI LE VENTRE, QUI NE SOIT DÉJÀ PANSE À DIARRHÉE STAGNANTE SUÇOTÉE À PETITS COUPS PAR LA TERRE ?

(1) Morticars : par extension, barques vénitiennes à moteur qui transportent les morts.

Denis Roche, Louve basse, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1976, pp. 204-207

Denis Roche sur la tombe d’Ezra Pound. Janvier 1975

Photographie de Françoise Peyrot

Quant à Catherine [Millet], nous nous connaissions déjà courant 1972, puisque c’est ensemble, elle et lui [Jacques Henric], qu’ils m’avaient demandé de participer au premier numéro de la revue qu’ils comptaient lancer en fin d’année, sous le titre d’Art Press. Curieusement, ce texte, que je devais inclure plus tard, en 1976, dans Louve basse, racontait la visite que j’avais rendue à la tombe d’Ezra Pound, dans le cimetière de Venise, sur l’île de San Michele, où il avait été enterré début novembre 1972.

Denis Roche, « Caducée pour Catherine », in L’Infini n°77, hiver 2002, p.77

*

* *

Aucun autre écrivain n’a eu ce parcours singulier. Les poètes américains de la génération beat qui seront fascinés par lui partiront vers le Japon mais par le Pacifique. Allant vers l’Est, Pound va donc séjourner en Italie, et ça ne pouvait se passer autrement, il va s’y engluer. C’est comme ça qu’il va se trouver pris dans la spirale mussolinienne et fasciste. D’ailleurs, dès qu’il sortira de l’asile psychiatrique où il était enfermé, il quittera à nouveau l’Amérique et reviendra où ? : En Italie. C’est là qu’il sera enterré. Et pas n’importe où : dans une île, le cimetière de San Michele, au large de Venise. Ce lieu me plaît parce que c’est presque une ultime adjonction métaphorique de sa part à l’oeuvre des Cantos. Une île au large de l’Italie, et vers l’Est…

Denis Roche, interview par Jacques Henric, in Art Press n°103, mai 1986, p.39

Denis Roche : 9 janvier 1975. Venise, San Michele.

Le jour des Morts, à Venise, le 1er novembre 1972, Ezra Pound, il miglior fabbro, s’apprête à passer dans l’île des Morts, le cimetière de San Michele, petite île au large des Fondamenta Nuove, la première sur le trajet des bateaux qui font la tournée des îles de la lagune. Deux jours après son quatre-vingt-septième anniversaire, quelques heures après avoir été transporté à l’hôpital des SS. Giovanni e Paolo, au bord d’un petit canal. Son anniversaire avait été heureux : il avait dit quelques mots brefs encore à propos de Jules Laforgue et de Michaux.

Le 3 eut lieu un court service funèbre à San Gregorio, l’île entièrement vouée au génie de Palladio :

Builders had kept the proportions,

did Jacques de Molay

know these proportions ?

Pas de fleurs, seulement de la musique, du chant grégorien, du Monteverdi. Ni Dorothy Pound ni son fils, Omar, n’étaient là. Seules Olga, Rudge, Mary et Patrizia de Rachewiltz entouraient le cercueil de châtaignier. La gondole des morts fut amenée à quai, on plaça dessus le cercueil et on accrocha tout autour et dessus des guirlandes de chrysanthèmes jaunes et blancs. Quatre gondoliers, voués au service maritime des morts, dégagèrent l’esquif, comme la barque du dieu mort qui remontait chaque année au temple d’Abydos où devaient avoir lieu les mystères de sa résurrection, et entreprirent de boucler l’immense periplum inauguré si longtemps auparavant lorsque Pound quitta définitivement les plaines de l’Idaho natal. On l’enterra sur la campo santo de l’île de San Michele où les exilés du génie européen (Diaghilev et Stravinski) voisinent avec le gentil peuple vénitien. Il est un peu à l’écart, sans plus.

Je me souviens de ma première visite sur sa tombe. Comme je ne savais où me diriger, le portier à l’entrée du cimetière me passa un petit papier carré, simple photocopie délavée du quartier où était sa tombe, et, d’une ample croix tracée au crayon à bille, il me marqua l’endroit. Puis je trouvai la première pancarte de bois au tournant d’une allée avec ces mots : EZRA POUND, et une flèche. C’était un peu plus loin à gauche, au milieu de beaucoup de végétation. Un emplacement se trouvait délimité, à plat dans l’herbe : pas de stèle, pas de croix, pas de dates, juste un grand ovale de pierre avec, gravés dessus, son nom et son prénom, EZRA POUND, simple tracé sur une pente du mont Taishan, rituel votif, on pourrait presque dire sans lieu, puisqu’il était là plus près de l’Asie et de la Chine qu’il ne l’avait jamais été, un peu plus loin du bord de la terre qui l’avait toujours accueilli comme l’un de ses fils, réduit à un reflet de lune au sein de la musique des insectes, à un idéogramme échappé au contexte, à un pur nénuphar de sens sur la mer de l’écriture..

Denis Roche, « Dernier poème de la poésie. Les Cantos d’Ezra Pound »

in La Maison du Sphynx : Essais sur la matière littéraire, Seuil, 1992, pp.100-102

Denis Roche : 1er octobre 1981. Venise, San Michele.

La deuxième chose que je voulais vous raconter concerne une autre entreprise photographique où j’avais décidé de pousser plus loin, de façon plutôt naïve, ne serait-ce que pour voir ce qu’il en sortirait, le rapport que la photo entretient à la fois avec le temps et avec la mort. C’était comme une sorte de jeu simple : il s’agissait de prendre exactement la même photo — même sujet, même endroit, même cadrage, même objectif, même moment de la journée — mais séparées par un laps de temps de plusieurs années. […]

Enfin à Venise, où j’avais décidé de refaire la photo de la pancarte indiquant la direction de la tombe d’Ezra Pound, dans le cimetière de San Michele qui est, comme vous le savez, sur une île, en direction de Burano. J’y allais début octobre, il y a bientôt trois mois. J’avais emporté un contact de la première photo prise le 9 janvier 1975, et nous nous retrouvâmes devant la pancarte près de sept années plus tard, le 1er octobre 1981. Je pris la deuxième photo, avec une sorte de trouble plat, sans émoi particulier, tout juste un sentiment d’irrégularité de doubler ainsi le réel, de l’activer sans succès, dans ce champ de repos où rien de ce qu’on croit ne peut être en état d’excitation, simplement préoccupé par des problèmes techniques : lumière, cadrage, angle de prise de vue, et un peu de cette réserve à laquelle on se sent tenu parce qu’on a à faire dans un lieu où la perpétration des images paraît toujours ressentie comme un sacrilège ou, à tout le moins, comme une incongruité.

Plus tard, c’est-à-dire maintenant, tandis que je vous écris, j’observe les deux photos côte à côte : je remarque que la deuxième a gagné en feuillage (en haut de la photo, de grandes retombées de peupliers, et sur le côté, le lierre qui s’est entortillé autour du poteau qui porte la pancarte indicatrice), mais que par contre des arbres ont disparu, dans le fond, en fait une rangée de quatre cyprès qui ont dû mourir eux aussi et qu’on a enlevés. Du coup, on aperçoit le mur blanc de tombes pariétales devant lequel deux femmes sont penchées sur une inscription. Il y a une échelle métallique au centre, derrière l’arbre ; et puis, le poteau métallique qui porte des crochets, à droite de la photo, semble avoir été déplacé. Rien d’autre. Quoi d’autre ? Un jour viendra peut-être où j’exposerai ces « doublés » étranges dans quelque galerie bien éclairée, deux par deux, jumelant les temps, les rendant en somme incestueux, pour un temps, l’esâce d’une exhibition, peut-être aussi l’espace d’un livre, pour les faire durer plus longtemps, pour qu’on ait conscience de ces interruptions du temps où je ne fais qu’opérer des mariages de substitution.

Je me dis aussi que ces photos sont comme des postillons de la mémoire, un léger bombardement aérien qui précède chacun de nous dans le courant de sa phrase infinie, au-delà de la mort des autres (renvoi de la mort de Pasolini à votre propre mort, de celle de Pound à la mienne, indiquant à retardement la date d’une autre indication de sa tombe), léger bombardement humide repris indéfiniment dans le cadre inabouti de visages aimés, de face, obsédé par leur bouche surimprimée aux autres, à l’humidité qui est en elle, s’abîmant sur elle-même pour toujours dans l’humidité plus générale de la tombe. Dans cet amnios où se retrouvent ces deux photos vénitiennes, dans un lieu entouré d’eau de mer, d’un coup de talon je me propulse à nouveau, fébrilement, pour retrouver la chaleur du monde au-dessus, à la recherche de l’eau de surface des photographies. Depuis, je me dis, parce que je l’ai dit une fois pour toutes au retour de Venise, que chaque photo prise est une épopée de l’humide, où flottent, allant et venant au gré du courant, les légendes que j’inscris sans cesse : telle date, tel endroit… telle date, tel endroit… telle date, tel endroit…

Denis Roche, « Lettre à Roland Barthes sur la disparition des lucioles »

in La Disparition des lucioles (réflexions sur l’acte photographique), Editions de l’Etoile, 1982, pp. 160-164

Denis Roche : A l’entrée du cimetière de Charleville.

Et voilà que Rimbaud arrive en plein dans la machine à écrire, et donc Roche, le village où tout commence. Parfait. C’est drôle, tu ne pouvais pas savoir : à l’entrée de l’hiver l’an dernier, j’ai fait un saut, tout à trac, au musée Rimbaud de Charleville. Je voulais voir la valise de Rimbaud. Celle qu’il avait traînée au retour de Harrar, jusqu’à Marseille, puis jusqu’à Charleville pour voir sa mère, essayer d’obtenir qu’elle le soigne, puis, désespéré, de nouveau jusqu’à Marseille. La grande valise moche de Rimbaud. Pas là. Rien au musée, sauf les photos, les manuscrits, etc…, aucun original ou presque, tout était faux. J’ai demandé à un gardien en bas. Ils s’y sont mis à trois pour m’expliquer : le musée va être ré-aménagé, la valise est dans un coffre-fort, à la bibliothèque ou à la mairie, je ne sais plus. Oui, ils m’ont dit ça : « Elle est au coffre-fort, la valise de Rimbaud ! ». Rigolo, non ? On a passé le reste de la journée au cimetière, à regarder la tombe d’Arthur collée contre celle d’Isabelle. Là au moins, pas de risque qu’on l’ait mis au coffre. Personne n’aurait l’idée de le voler. Et puis à Roche, pas la peine d’y aller, il n’y a plus rien. Dupin avait photographié un pan de mur qui était encore debout il y a quinze-vingt ans. Allez, exit Rimbaud, reste plus qu’un panneau au bord d’une route crasseuse, sous la bruine.

[…]

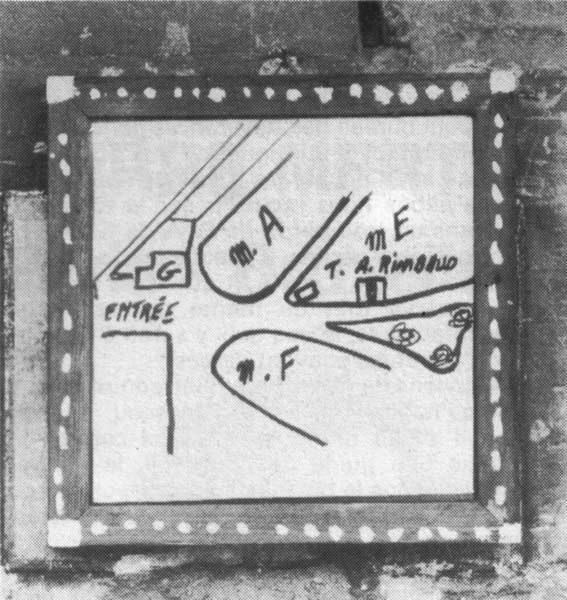

Au moment de donner ces feuillets à art press, et pensant à une illustration possible, je crois judicieux de centrer sur Rimbaud, comme tu me le proposais d’ailleurs dans ta première lettre à laquelle tu avais joint une carte postale du monument Rimbaud à Charleville (le buste dans le jardin public, devant la gare). J’ai retrouvé dans mes photos un cliché pris dans le cimetière à l’entrée : une plaque en contreplaqué simplement clouée sur le mur du bureau des gardiens et qui était un plan, gauchement dessiné à la main, pour indiquer comment trouver la tombe de Rimbaud. Les gardiens en avaient sans doute marre qu’on leur pose la question. En littérature, rien n’est plus chiant que les visiteurs.

Denis Roche à Pierre Mertens, « Pierre Mertens – Denis Roche

/ Paris-Bruxelles et Cie »,

in Art Press n°86, novembre 1984, pp.51-52

Ezra Pound sur la tombe de James Joyce à Zurich (photo de Horst Tappe)